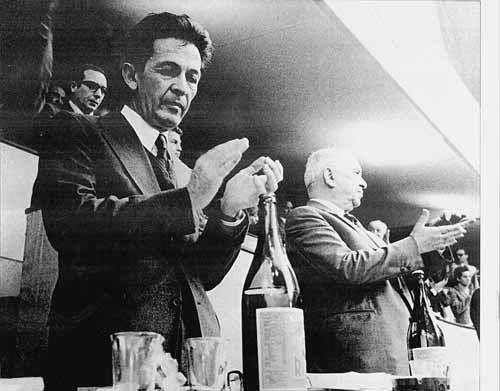

Il giudizio su Enrico Berlinguer

31 Maggio 2012

Egregio direttore,

Egregio direttore,

a differenza di Maria Pellegatta (cfr. la lettera n. 424), io non ritengo attuale il pensiero di Enrico Berlinguer. Proverò pertanto nelle annotazioni che seguono a spiegare le ragioni storiche, politiche e ideali per cui Berlinguer ha rappresentato la penultima tappa di quel processo di involuzione revisionista del Pci che è sfociato, da ultimo, nella sua regressiva metaformosi, attraverso il Pds, i Ds e il Pd, in un partito (non socialdemocratico ma) social-liberista.

In primo luogo, occorre tenere presente che, dopo il grande ciclo di lotte operaie, popolari e studentesche degli anni ’60 e ’70 del secolo scorso, durissima fu la reazione delle classi dominanti: la trama reazionaria (il ‘filo nero’ che percorre tutta la storia dello Stato italiano) si sviluppò attraverso le stragi (a partire da quella di piazza Fontana, che ebbe luogo a Milano il 12 dicembre 1969), gli attentati, i tentativi golpisti, la repressione e le intimidazioni. La sanguinosa ‘strategia della tensione e del terrore’ fu l’arma con cui le classi dominanti cercarono di intimorire e disorientare il proletariato e le masse studentesche per fermarne il movimento di lotta. Il gruppo dirigente del Pci, intimorito dalla reazione borghese e dal colpo di Stato militare in Cile, che aveva dimostrato il fallimento delle teorizzazioni riformiste sulla ‘via pacifica al socialismo’, elaborò, a questo punto, per impulso e sotto la direzione di Enrico Berlinguer, la strategia del ‘compromesso storico’, cioè del patto di governo con la Dc (l’attuale Pd è una versione ‘bonsai’, in chiave social-liberista, di tale strategia). Da Berlinguer partì la proposta, rivolta alla Dc, della politica di ‘solidarietà nazionale’, che, nel nefasto triennio 1976-1979, si tradusse dapprima nella ‘non sfiducia’ al governo Andreotti e poi nell’ingresso diretto del Pci nella maggioranza governativa. La politica berlingueriana di ‘unità nazionale’ modificò profondamente i rapporti di forza tra le classi in Italia, indebolendo il proletariato e i movimenti antagonistici, rafforzando lo Stato e la Dc, e creando le premesse per la controffensiva reazionaria scatenata, negli anni ’80, dal capitalismo contro il movimento operaio. Da questo punto di vista, la trasformazione del Pci in ‘partito operaio borghese’ (secondo la classica definizione di Engels e di Lenin) e il suo passaggio dal campo del socialismo a quello dell’imperialismo, laddove la Nato era individuata dallo stesso Berlinguer come “l’ombrello sotto cui mettersi al riparo”, prima della finale liquidazione del Pci ad opera di Occhetto e di Napolitano, non è stata semplicemente l’opera soggettiva di un gruppo dirigente revisionista. È doveroso sottolineare, a tale proposito, che questo gruppo era l’espressione di una precisa realtà sociale, rappresentata dal crescente predominio, all’interno di quel partito, dell’aristocrazia operaia, della burocrazia sindacale, della piccola borghesia e degli strati intellettuali legati a queste classi e frazioni di classe. “Oggi”, osservava Lenin già nel 1916, “il ‘partito operaio borghese’ è inevitabile e tipico di tutti i paesi imperialisti”.

La progressiva trasformazione (e, infine, liquidazione) del Pci è stata, quindi, un importante fattore soggettivo e oggettivo della involuzione e della sconfitta del proletariato e dei suoi alleati (piccola borghesia progressista e ceti intellettuali di sinistra). Tali forze restarono, quindi, prive di un punto di riferimento politico, culturale e strategico essenziale nella lotta rivoluzionaria diretta a trasformare in senso democratico e socialista gli assetti sociali esistenti. D’altra parte, i diversi tentativi che furono compiuti dalle organizzazioni della sinistra extraparlamentare (Lotta continua, Avanguardia Operaia, i gruppi marxisti-leninisti ecc.) per costituire un punto di riferimento alternativo al Pci attraverso la fuoriuscita dall’università e la ricerca di un rapporto con i nuclei più combattivi del proletariato di fabbrica, stretti come furono fra l’emergere della strategia della lotta armata (Brigate Rosse, Prima Linea ecc.) e l’incombere della ‘strategia della tensione e del terrore’, non si rivelarono all’altezza del compito, che si pose con forza ed urgenza negli anni ’70, di realizzare quella ‘massa critica’ che avrebbe potuto dare ad un partito comunista di tipo nuovo una vasta base sociale e un peso significativo nello scontro di classe. In realtà, quei tentativi si risolsero in un ‘mixtum compositum’ di soggettivismo, volontarismo ed economicismo, e si rivelarono (non come il superamento ma) come l’espressione politica e ideologica dei limiti e delle contraddizioni interne di un movimento di massa che presumeva di risolvere il problema della propria autonomia e del proprio consolidamento elevando il livello dello scontro, senza peraltro riuscire a sanare la scissione tra obiettivi immediati (le lotte rivendicative per la democratizzazione della scuola e della società) e obiettivi strategici (la lotta per il comunismo).

In secondo luogo, non bisogna dimenticare le conquiste che furono ottenute dai movimenti di lotta del ’68 e del ’69 (quest’ultimo, a distanza di mezzo secolo dal ‘biennio rosso’ 1918-1920, fu l’anno della più potente esplosione della soggettività operaia nella storia del nostro paese). Alcune di tali conquiste, oggi attaccate dal governo dei banchieri e della Confindustria, sono tuttora presenti nella costituzione formale e materiale del nostro paese: si pensi allo Statuto dei lavoratori (maggio 1970) e alla cosiddetta legge Basaglia (legge 180 del maggio 1978), che ha abolito i manicomi (ancora oggi l’Italia è l’unico paese del mondo in cui non esistono formalmente istituzioni di questo tipo) e promosso l’integrazione dei malati mentali nella società.

A partire dal 1973, con un’economia mondiale in piena recessione ebbe inizio una fase di profonda ristrutturazione: nella grande industria furono automatizzati i processi produttivi e fu avviato il superamento dei modelli rigidi di organizzazione del lavoro di tipo fordista-taylorista; migliaia di lavoratori furono licenziati; fu esteso il decentramento della produzione, si ebbe una crescita della piccola e media impresa e si ampliò l’area del lavoro precario, sommerso, nero e a domicilio. Questo mutamento della base produttiva, congiunto all’espansione del settore terziario, ha generato il contesto economico e sociale in cui si è affermata l’‘autonomia del politico’ (intesa come gestione, anche in forma consociativa, del potere politico-istituzionale), che troverà la sua espressione più caratteristica nella linea del ‘compromesso storico’, nel venir meno di un’opposizione di sinistra e nella progressiva riduzione della ‘rappresentanza’ a ‘governabilità’. È l’onda lunga della ristrutturazione, della ‘rivoluzione passiva’ e della svolta in senso neoliberista che, con Reagan e con la Thatcher, sfocerà nel 1980: l’anno della sconfitta storica del movimento sindacale alla Fiat, l’anno della ‘resistibile ascesa’ di Craxi, l’anno del ‘mistero’ di Ustica e della strage alla stazione di Bologna, che segna il culmine (e la vittoria) della ‘strategia della tensione e del terrore’ scatenata nel 1969. I rapporti di forza si sono radicalmente modificati a favore delle classi dominanti; la ‘grande paura’ del ’68 e del ’69 è finita; ha inizio il cosiddetto ‘riflusso’, cioè il passaggio da un’egemonia della sinistra ad un’egemonia della destra, che comincia ad affermarsi allora e, rafforzandosi sempre di più attraverso gli eventi epocali degli anni ’80 e ’90, giunge sino ai nostri giorni.

Il problema strategico che pone oggi al proletariato e ai suoi potenziali alleati (piccola borghesia e ceti intellettuali di sinistra) la crisi economica, sociale, politica e ideale, in quanto crisi generale che ha investito l’intero Occidente capitalistico, è dunque il problema del partito. Nella congiuntura critica presente assume allora una grande attualità (non il recupero in chiave socialdemocratica della eredità revisionista rappresentata da Enrico Berlinguer ma) l’indicazione comunista e rivoluzionaria di Gramsci sul “moderno Principe” e sull’“intellettuale collettivo”: sull’unico strumento efficace e risolutivo che possano costruire e adoperare le classi sfruttate e oppresse per organizzarsi e unificarsi non solo nella lotta quotidiana contro il potere del capitale, ma anche nella battaglia strategica per dischiudere la via al socialismo del ventunesimo secolo.

Accedi o registrati per commentare questo articolo.

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.