Alessandro Raveggi racconta Alex Langer, “uomo capace di futuro”

A Materia Spazio Libero l'incontro con l'autore che ha ripercorso la storia di un uomo di frontiera che ha dedicato la vita alla pace, alla convivenza, alla attenzione all'ambiente. Cosa ci ha lasciato oggi?

Chi era Alex Langer? Un uomo dalle tante idee, quasi tante vite dentro una. «Uomo di mediazione», che nella sua vita ha saputo essere «più strumento che protagonista al centro della scena».

Ascolta il podcast

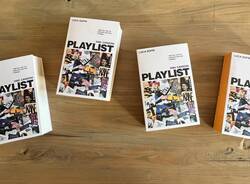

A Materia Spazio Libero lo ha raccontato (anche) così Alessandro Raveggi , autore di “Continuate in ciò che è giusto: Storia di Alex Langer“, volume che nel titolo cita il breve testo che Langer – morto suicida nell’estate del 1995 – lasciò come ultimo messaggio e che ancora oggi è considerato un messaggio potente.

Un libro – quello di Raveggi – che non si limita a raccontare la vita di uno delle figure più significative dell’ultimo scorcio del Novecento, ma che invita a riflettere anche sul presente e sul futuro della politica e della società.

La serata – coordinata dal direttore di Varesenews Marco Giovannelli – è stata una immersione nella figura di Alex Langer, politico, ambientalista e pacifista originario del Suedtirol/Alto Adige che ha dedicato la sua vita alla lotta per la pace, l’ecologia e la convivenza tra i popoli. Il libro di Raveggi è un racconto che intreccia elementi biografici e narrativi, in un percorso che si snoda tra il presente e il passato, tra il ricordo della figura di Langer e il suo impatto sulle generazioni successive.

Raveggi, che non aveva conosciuto personalmente Langer (aveva 15 anni quando Langer si tolse la vita), si è avvicinato alla sua figura in un momento di forte riflessione personale e collettiva, in un periodo storico segnato da conflitti globali, crisi ecologiche e politiche che sembrano riproporre le stesse sfide che Langer affrontava.

Lo ha fatto vivendo, da fiorentino, nella stessa città in cui Langer visse a partire dagli anni dell’Università, nella Firenze che veniva da Giorgio La Pira, dall’esperienza dell’Isolotto e di don Enzo Mazzi, dalla città della profezia di pace.

Nel corso della presentazione, l’autore ha raccontato come il libro nasca proprio dalla necessità di «ascoltare» nuovamente Langer, cercando di capire come le sue idee possano ancora oggi essere applicate alle drammatiche situazioni attuali, come la guerra in Ucraina, la crisi climatica e il conflitto israelo-palestinese. Sapendo che difficilmente si può rispondere alla domanda «cosa sarebbe oggi Alex Langer», che nella sua vita visse esperienze molteplici e talvolta perfino (apparentemente) contraddittorie, come quando – dopo averlo fondato – propose di sciogliere il partito dei Verdi, per dargli una forma movimentista.

Il libro si configura quasi come un “reportage impossibile”, un viaggio che, pur non avendo l’intento di rispondere al perché del suicidio di Langer, tenta di recuperare il suo pensiero profondo, che oggi, a distanza di anni, appare più attuale che mai. Un pensiero che si fa carico di quelle sfide legate alla pace, alla difesa dell’ambiente e alla necessità di creare ponti tra le persone, in un mondo sempre più frammentato.

L’intervista con Marco Giovannelli ha messo in luce un aspetto molto importante del pensiero di Langer, quello della politica come pratica quotidiana, lontana dalle strutture ideologiche e dalle divisioni partitiche. Secondo Raveggi, Langer credeva in un’azione politica che si fondasse sull’ascolto e sulla connessione tra individui, andando oltre le parole vuote dei leader politici. Un aspetto che emerge chiaramente anche nelle parole di Giovannelli, che ha sottolineato la grande capacità di Langer di mettersi in discussione e di superare i confini ideologici, un tratto che lo rende ancora un esempio di integrità politica in modo inedito.

Un aspetto fondamentale nel racconto di Raveggi è il suo tentativo di far rivivere Langer come una figura che ha fatto della mediazione e del dialogo il cuore della sua azione politica. E, proprio come Langer aveva tentato di costruire un’Europa più pacifica e unita, anche Raveggi cerca di riscoprire la dimensione umana della politica, lontana dal chiasso mediatico e dalle divisioni tra popoli e nazioni.

Un altro aspetto centrale nel libro di Raveggi è il forte legame di Langer con la montagna. Per Langer, la montagna non era solo un luogo fisico, ma un simbolo di limite e riflessione, un concetto che Raveggi esplora a fondo nel libro. La montagna, come la politica, è fatta di cammini, di ricerca, di solitudine e di incontro con l’altro. Langer, come lo stesso Raveggi sottolinea, non cercava il successo individuale, ma una visione collettiva che fosse in grado di superare i confini e le separazioni, proprio come il suo Suedtirol/Alto Adige, luogo di continui conflitti e di mescolanze tra due radici, quella italiana e quella germanica.

«Quando viene eletto al Parlamento Europeo si fa carico di tutte le proteste dal basso che arrivavano a Strasburgo, da singoli cittadini» ha raccontato Raveggi. «Credeva anche questo, che l’Europa fosse anche questa enorme fatica da fare. Ma ci credeva davvero, credeva al sogno che nasceva sulle rovine del Novecento, un’Europa incentrata sulla pace».

Lo faceva con sguardo politico, ma anche come esperienza esistenziale: «Come la sua idea del promuovere l’invito a cena. Convinto che condividere un pezzo di pane fosse una cosa apparentemente innocua ma insieme un’esperienza fondamentale»

Una delle domande che Raveggi si pone nel suo libro è proprio questa: cosa avrebbe detto oggi Alex Langer? Se Langer fosse vivo, quale sarebbe la sua visione della situazione internazionale e, soprattutto, quale ruolo avrebbe avuto nella politica europea di oggi? Raveggi, con un approccio narrativo che mescola il biografico con il romanzo, immagina Langer come una figura ancora capace di sognare un’Europa diversa, dove la convivenza e il dialogo tra i popoli non siano solo utopie, ma pratiche quotidiane. Ma, al tempo stesso, Raveggi ci fa riflettere su quanto sia difficile, oggi, applicare quei principi in un mondo che sembra aver perso di vista il valore del compromesso e della mediazione.

Lo stesso presente che viviamo (in cui torna a risuonare la parola genocidio) riporta ai drammi degli anni Novanta, alla guerra fratricida dell’ex Jugoslavia che fu il trionfo dei nazionalismi che prendevano il posto dell’esperimento socialista jugoslavo:“l’Europa muore o rinasce a Sarajevo”, scrisse il 26 giugno 1995, nella convinzione che fosse una prova che avrebbe condizionato per sempre il Continente e lo stesso progetto di unità europea.

Langer lasciò la vita solo pochi giorni dopo aver scritto quell’appello, una decina di giorni prima dell’ultimo genocidio del Novecento, quello dei musulmani di Bosnia a Srebrenica.

TAG ARTICOLO

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte

Ultimi commenti

Felice su "Togliete quelle pellicole: il viaggio in treno è anche il nostro bellissimo panorama"

Felice su Abbandona rifiuti nei boschi della Linea Cadorna: multa da 4.500 euro ad un 60enne

Alfaman su "Togliete quelle pellicole: il viaggio in treno è anche il nostro bellissimo panorama"

fp su "Togliete quelle pellicole: il viaggio in treno è anche il nostro bellissimo panorama"

lenny54 su “Adesso ti ammazzo", paziente sfonda il vetro con una pietra e devasta l'ambulatorio a Mesenzana

PaoloFilterfree su "Caro generale Vannacci le tue tesi sono strampalate e la Storia è una cosa seria"

Accedi o registrati per commentare questo articolo.

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.