“Sono di Bizzozero”: storie e ricordi del rione varesino nel racconto di un bizzozerese doc

Bruno Dalla Valle, da sempre appassionato conoscitore della “sua” Bizzozero, ha recentemente condiviso in una serie di incontri un prezioso affresco di memorie: qui il suo testo riassuntivo, in attesa delle passeggiate che mostreranno tutto questo dal vivo

È difficile raccontare un luogo senza cadere nella nostalgia o nella cronaca; Bruno Dalla Valle, invece, ci riesce con naturalezza e profondità. Architetto, docente, guardia ecologica volontaria e da sempre appassionato conoscitore della “sua” Bizzozero, ha recentemente condiviso in una serie di incontri al Circolobizzozero un prezioso affresco di memorie, riflessioni e immagini vive del rione varesino. Le tre serate, molto partecipate, organizzate al Circolo di Bizzozero, si sono appena concluse e hanno saputo riaccendere il senso di appartenenza tra i presenti.

Il testo che segue – che pubblichiamo integralmente – è frutto proprio di questo percorso: un viaggio intenso e puntuale nelle radici di un borgo che, pur inglobato da Varese dal 1927, ha saputo conservare un’identità forte, fatta di nomi popolari, tradizioni, spazi condivisi, figure emblematiche e scorci ancora oggi riconoscibili. In attesa delle tre “passeggiate” che mostreranno il borgo dal vivo, con la sua eccezionale guida, Dalla Valle ci accompagna, con uno stile diretto e vivido, in un mondo fatto di cortili, giochi di strada, processioni, botteghe, fontane e luoghi simbolo, restituendoci l’anima di un “paese” che continua a vivere nella memoria e nel cuore dei suoi abitanti.

QUI IL PROGRAMMA DELLE PROSSIME “PASSEGGIATE CULTURALI”

___________________________________________________________________

Sono nato a Bizzozero e vissuto a Bizzozero.

Nato in “Piaza da sota”, secondo la toponomastica popolare, detta anche “Piaza dula Cuperativa”. Meno usato il toponimo ufficiale di Piazza Statuto. In effetti l’intero rione risulta diviso in zone, con denominazioni tipiche locali: la “Piaza da sura” è la “Piaza d’a la Gésa” (o della chiesa), ufficialmente denominata Piazza S. Evasio; ci sono poi molti

altri toponimi, come “Ul Canziàn”, “I trée Madòn”, “Ul Cantun Svìzar”, ”I Culumbée”, ecc.

Il rione è costituito praticamente da una serie di cortili a pianta quadrata affacciati lungo la via principale (Via Carletto Ferrari), di cui almeno un lato era spesso costituito da edifici con finalità rurale (fienili, stalle, “cascine”…). Lo stabile adibito ad abitazione spesso era dotato di “Lobbie” (vaste terrazze coperte). Molto spesso il cortile stesso viene individuato, non tanto dal numero civico, ma piuttosto da un nome (che sovente può essere quello dei proprietari o dei vecchi proprietari o il soprannome degli stessi): “Curt d’i Boss”, altrimenti chiamata “Curt d’i Ziétt” (dove son nato); “Curt d’i Luscìtt”, “Curt d’a la Nuelìna”, e così via…

Quello che ho correttamente chiamato “Rione” (rione di Varese, infatti) è stato comune autonomo fino al 1927, quando Varese –divenuta capoluogo di provincia – ebbe il bisogno di allargarsi al fine di diventare una vera e propria città, inglobando alcuni comuni limitrofi. Per i Bizzozeresi si è sempre trattato di “Paese” ed ha continuato ad esserlo, anche fino ad ora per gli abitanti “di più antica data”. Ancor oggi si può ascoltare frequentemente la locuzione “sto andando a Varese” al posto di quella burocraticamente più corretta di “sto andando in centro”, o quella di “vado in centro paese a vedere se hanno riaperto la farmacia” al posto di “vado al centro del rione…” Le strade erano tutte pavimentate in “rizada”, acciottolato come quello che troviamo lungo la Via delle Cappelle.

Esse erano molto frequentate; sugli usci stavano sedute vecchine attente a lavori di maglia o di ricamo o al semplice “ciciarà” con i passanti e noi ragazzi le percorrevamo in lungo e in largo, spesso di corsa, mentre si giocava a “Tòpoli”, per entrare ed uscire dai vari cortili dove, oltre a trovare opportuni nascondigli, trovavamo comunque sempre una mamma ad interim, pronta ad accoglierci, curarci e – se ce ne fosse stato bisogno – anche a sgridarci. Non c’era bisogno di stare particolarmente attenti sulle strade, perché gli automezzi dei residenti si limitavano a tre: quello del macellaio, del maestro elementare, del fabbricante di “cunegrina” (candeggina), oltre all’autocarro del “cimentöo” (che costruiva manufatti in cemento) e a due motociclette. Tutti costoro, comunque, cosi come i conducenti dei carri trainati da buoi, si facevano scrupolo di evitare con attenzione tutti i ragazzi che incontravano sulla strada.

La Piazza Statuto era, per buona parte del giorno, il parco giochi dove gruppi numerosi di ragazzi si divertivano a giocare con il cerchio, “a campana” (o “campanùn”), a “te ghe l’hét” (ce l’hai), “a rialz”, “a la rèla” (o “lippa”), con le biglie (tra cui “quindas-desdòtt-capòtt”), al “Giro d’Italia” con le “grette” (i tappi a corona), alle carte e tant’altro…

La piazza della Chiesa, sulla quale svettano con garbo le due torri del potere, ecclesiastico e temporale (Campanile e “Torretta”), riportava nella pavimentazione gli alloggiamenti per alti pali, che durante le processioni avrebbero retto gli stendardi volti ad addobbare l’ambiente in modo conveniente e festoso. Le processioni erano, infatti, avvenimenti ricorrenti che attiravano a sé gran parte della popolazione; solo in tali occasioni veniva concessa l’apertura del varco che divideva permanentemente in due il “Cantun Svìzar”. Alcune processioni si spingevano fino alle campagne, per implorare la protezione sui raccolti (tra cui la processione alla Cappelletta di S. Rocco, verso “i Dügn” (i Duni) –notevoli formazioni collinari post-glaciali, con ampio panorama sulla valle dell’Olona e verso le Prealpi Svizzere e Lecchesi.

Il luogo di incontro e di socialità per i ragazzi ed i giovani erano costituiti dagli Oratori (quello maschile e quello femminile, opportunamente separati). Il luogo d’incontro della comunità laica era, invece il “Circolo”, fondato dalla Cooperativa tra Operai e Contadini, di ispirazione socialista, limitrofo allo stabile che ospitava le Scuole Elementari. Presentava uno stupendo campo da gioco di bocce, dotato di numerose corsie, all’ombra di rigogliosi ippocastani.

Presso il Circolo passavano il proprio tempo numerosi avventori, davanti a bicchieri di vino, giocando alle carte o alla morra. Ma ciò non accadeva solo lì, perché numerosi erano nel paese i luoghi di ritrovo di tal genere, come “la Frascöra”, “ul Tabachée” – che vendeva anche giornali, tabacchi e valori bollati – “ul Brüsa”, Il Bar Milano, “ul Caferìn”…

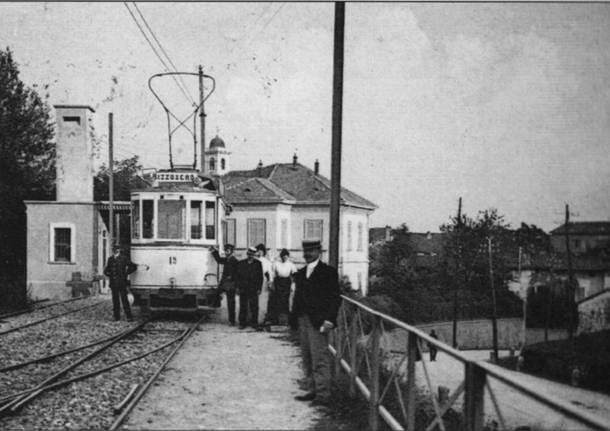

Ed a proposito di attività commerciali, non mancavano certo le offerte di servizi: dalla Cooperativa di Piazza Statuto a due negozi di macelleria, negozi di fruttivendoli, di merceria, panetteria, salumeria, parrucchiere (o “Barbée”), negozio di caramelle-pennini-marmellate-e molto altro… (forse anche per questo non si sentiva così tanto il bisogno di “andare a Varese”). Per farlo occorreva prendere il Tram, che aveva il capolinea sulla “Muntagnéta d’ul Tram”, in seguito abbattuta, posta dove il “Viale delle Rimembranze” (l’attuale Viale Adriatico) si innestava sulla “Provinciale” (l’attuale Viale Borri).

In Piazza Statuto avvenivano momenti “culturali”, quali gli spettacoli di saltimbanchi o di attori di strada e i concerti della Banda del Paese; ma tra gli eventi più “maestosi”, festosi e coinvolgenti l’intera comunità c’erano i tre giorni durante i quali sostava la mietitrebbia, ovvero la Màchina d’ul furmént: grande rumore, polvere densa nell’aria, viavai di carri pieni di fasci di grano, brulicare di persone e, alla sera, i canti corali degli operatori, accompagnati dal suono delle fisarmoniche locali presso l’osteria della “Frascöra”. Prima di soggiornare in questa piazza, la macchina aveva già sostato “ai Santitt”, dai “Campiott” e in “Piaza da sura”.

Luogo molto frequentato era per tutti la Grotta di Lourdes (“la Gròta”), in particolare tutte le sere del mese di Maggio -dedicato alla Madonna – tra nugoli di lucciole che ci rendevano particolarmente felici. La scaletta che vi conduce portava anche al lavatoio (“Funtana”) percorsa da massaie, trasformate per l’occasione in “Lavandére”, con lunghe stanghe piene di panni portate sopra le spalle. In questa località c’era un importante affioramento della falda acquifera (tra cui “l’acqua della Madonna”), tanto che lì avveniva la captazione delle acque che, portate al serbatoio di Via del Bacino (terzo elemento svettante dello skyline del borgo) andavano ad alimentare l’intero acquedotto. Altre “Fontane” erano sotto al “Canziàn” e alle Cascine.

Le Cascine, oggi più note come “Santa Maria Maddalena” erano considerate un rione, staccato dal “Paese”, così come, molto più lontano e meno popolate, le Bustecche. Comunque, la falda freatica è ovunque ad un livello così superficiale nella zona che gran parte dei cortili erano muniti di pozzi ove poter attingere, per procurarsi l’acqua potabile, assente nelle case; nel Paese erano presenti anche due fontanelle (le note “vedovelle”), da noi chiamate, al singolare, “la trumba du l’aqua” (quella della “piaza da sura” era la preferita durante l’estate, perché l’acqua era direttamente proveniente dalla fonte, durante il tragitto da sotto la Grotta verso il bacino,– dove si sarebbe un po’ più riscaldata ad opera del sole).

Il borgo mostrava una certa autonomia anche per quanto riguardava le offerte lavorative. Si trattava della Tessitura Taborelli, il cui edificio è passato poi ad accogliere il Calzaturificio Caretti, del salumificio Guzzi in località Cascine, del carrificio Minonzio (poi passato ad essere la Carrozzeria Minonzio) e dell’importantissimo opificio Bassani che, oltre ad accogliere migliaia di dipendenti ed essere stato potente centro attrattivo per molti immigrati del sud e dell’est della Regione, dava occasione di integrazione economica per molta popolazione residente, mediante l’offerta diffusa del cosiddetto “lavoro a domicilio” (pagato a cottimo). Nel corso della seconda guerra mondiale, la Bassani si è imposta anche come importante centro di comunicazione per tutta la popolazione, mediante gli allarmi aerei forniti dalle sue potenti sirene.

Erano presenti, inoltre la sede della “Levatrice” e varie botteghe artigiane: dal “Bagatt” (il Calzolaio), al “Farè” (il Fabbro), “ul Caradùr”, che aggiustava i carri, “ul Fughista” per le stufe, le sarte, ecc… Di notevole interesse l’ambiente circostante l’abitato: oltre il Cimitero, con l’annessa millenaria chiesina di S. Stefano, l’ambiente “Silvano” (che ricorda il bosco sacro al dio Silvano), propriamente denominato “Valle Selvagna”, col relativo torrente che poneva le sue origini dal vasto e pescoso specchio d’acqua della “Torbiera” (“la Turbéra”). Anche qui si trovano altri curiosi toponimi, quali la piana degli “Ochée” o la “Boza d’i Ultrona”, polla d’acqua sorgiva.

Dall’altro lato, verso Est, il borgo si affaccia a picco sulla Valle dell’Olona, mostrando a chi venga da Milano lungo la Marcollina, il proprio lato caratteristico, con le inconfondibili sagome dell’abside della Chiesa, della Torretta e del Castello, proiettate contro le pendici del Campo dei Fiori e, più lontano, il bacino piezometrico di quello che era l’impianto idrico autonomo del paese, prima che venissimo allacciati all’impianto generale della città. Da questa parte si scende in valle fino ai Mulini di Gurone – un tempo molto attivi e trasformati in falegnameria prima di ogni cessazione dall’attività. Ma questa discesa, sempre affascinante per noi ragazzi, era anche quella che portava alla stazione ferroviaria di “Bizzozero con Gurone” della Ferrovia della Valmorea (che univa Castellanza con Lugano).

Attrattive, lungo la Valle Olona, erano anche le passeggiate in costa verso i “Vignò Bass” e anche alle Cave di Moléra, sotto al “Punt da Fèr” (il ponte di Malnate). La presenza del Manicomio, la cui costruzione iniziò nel 1936, portò subito ad intitolare Bizzozero come “ul Paés d’i Matt” … anche se, l’attuale acquisizione di parecchi edifici da parte dell’Università dovrebbe portare oggi alla nuova denominazione di paese dei dottori…Un’altra denominazione divenne anche quella del “Paés d’i quaranta matòcc”, a seguito di una truffa subita da potenziali dipendenti di un attraente posto di lavoro a Milano, finita nel nulla dopo un inutile viaggio e con buona perdita di soldi…

L’evento più importante, riguardo l’espansione urbanistica, fu quello del nuovo insediamento delle Case Popolari in via Talizia, avvenuto negli anni ’50 del 1900, che cominciò ad interrompere l’isolamento dell’antico Borgo dalle prime abitazioni del centro Città; qui vicino verrà in seguito costruita, la nuova chiesa di S. Carlo.

TAG ARTICOLO

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte

Ultimi commenti

Giorgio Moroni su Stie replica alle critiche per i trasporti degli studenti: "Pronti a valutare i rimborsi ma ci sono carenze e difficoltà"

DavideCastronno su "Chiediamo ad Anas di abbattere i ruderi all'ingresso di Varese"

ccerfo su Ogni domenica contro l'orrore, a Varese la protesta che non si ferma

Alberto Gelosia su Anche questa domenica si scende in piazza a Varese per la Palestina

Angelomarchione su Gioia varesina in Olanda: la squadra di "Anima" trionfa alla Color Guard 2025

Fabio Rocchi su "Mio figlio di 7 anni allontanato dall'oratorio di Gorla Maggiore perché musulmano"

Accedi o registrati per commentare questo articolo.

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.