Quando il “pullman dei bambini” arrivava dal Polesine alluvionato a Cassano Magnago

Il 14 novembre 1951 il Po rompeva l'argine: l'alluvione fece 150mila profughi. Come nel romanzo "Il treno dei bambini" di Viola Ardone, l'accoglienza coinvolse 'dal basso' anche migliaia di famiglie che ospitarono bambini e ragazzini

Dopo giorni ininterrotti di pioggia su tutto il Nord, nella notte del 14 novembre 1951 il Po ruppe l’argine sinistro e le acque invasero migliaia di ettari del Polesine, la zona (provincia di Rovigo) compresa tra il “grande fiume” e l’Adige, provocando l’esodo di 150mila persone. Fu una delle più grandi emergenze del Novecento italiano e diede origine a un fenomeno più ampio: la migrazione di migliaia di veneti, molti dei quali accolti anche in provincia di Varese.

In quei giorni d’autunno del 1951 migliaia furono i profughi che scapparono dalla furia delle acque – che fece 101 morti – e vennero accolti da una straordinaria mobilitazione di solidarietà che toccò soprattutto il Nord Italia. Ma la solidarietà continuò poi anche nel lungo periodo, in una “gara” che coinvolse tutta la società, per ragioni umanitarie e anche politiche.

Così ad esempio bambini e ragazzini di quelle terre disastrate furono accolti anche nell’estate successiva grazie ad una operazione che era la riedizione di quella raccontata da Viola Ardone nel suo romanzo “Il treno dei bambini”, divenuto poi anche un film. Una iniziativa solidale che nasceva dalla mobilitazione del Partito Comunista, delle sue strutture locali, dalle sue articolazioni come l’Udi, l’Unione Donne Italiane (la foto di apertura è tratta da un servizio di “Noi donne”, il mensile dell’Udi).

«Anche la federazione di Varese del Partito Comunista, anche con le sezioni di Gallarate e Cassano, organizzò l’accoglienza» racconta Renata Magni, figlia di Paolo Magni, il comandante partigiano “Spartaco”. La sua famiglia accolse una ragazza polesana. «Noi siamo stati gli unici a Cassano, ma a Gallarate c’erano altre famiglie».

L’operazione, dicevamo, era una riedizione di quella organizzata nell’immediato Dopoguerra – 1945-46 – e che era stata battezzata i “Treni della felicità”, narrata da libri come appunto “Il treno dei bambini” di Viola Ardone o il piccolo, bel memoriale intitolato “Il sapore del pane”. L’operazione coinvolse in una prima fase 15mila famiglie che si offrirono di ospitarli per l’inverno (viaggiarono questa volta in autopullman, anziché in treno), ma poi proseguì anche con soggiorni successivi.

Un legame durato a lungo

«Io sono del 1937, la Wanda aveva un paio di anni di più» racconta ancora Renata Magni, oggi 88enne, parlando della ragazzina polesana che divenne allora sua amica. «Abbiamo fatto tutta l’estate alla Colonia elioterapica, insieme».

Da quella estate di solidarietà è nato un rapporto che è continuato nel tempo: «Lei era di Taglio di Po, siamo andati a trovarla anni dopo nel Ferrarese dove si era trasferita. Sono stata anche la madrina dei suoi figli, siamo rimasti in contatto fino agli anni Ottanta».

La “gara” della solidarietà

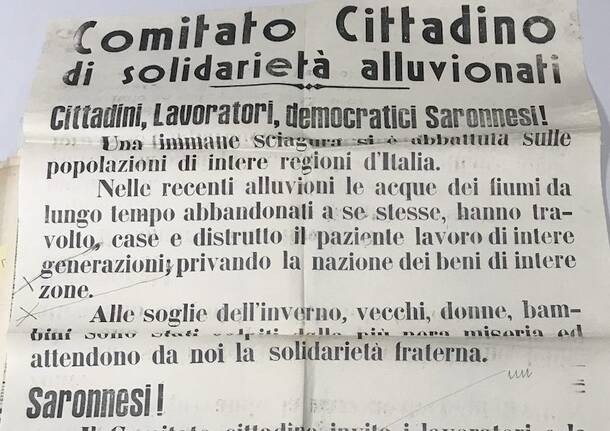

La mobilitazione solidale – nell’immediato e nei mesi successivi – coinvolse migliaia di militanti socialisti e comunisti, attivati anche da appositi comitati locali che riunivano partiti e associazioni di sinistra, come quello attivato a Saronno. Accanto a queste iniziative promosse dalla sinistra, c’era poi l’attivismo della Democrazia Cristiane e del mondo cattolico, con le parrocchie e i vari movimenti come le Acli, che ad esempio coordinarono molti degli sforzi a Gallarate, con Ines Orsini.

La solidarietà spontanea e umana per quelle famiglie che avevano perso tutto si trasformava anche in competizione per conquistare i cuori (dal punto di vista politico) dei profughi, che venivano da una zona dove i partiti di sinistra arrivavano a più del 60% dei voti. Così i “socialcomunisti” si davano da fare per confermare le idee politiche dei polesani, mentre la Dc e la Chiesa cercavano di “riconquistarli”.

In ogni caso anche questa competizione politica era positiva: allora si faceva a gara per aiutare i profughi prima e gli immigrati poi, aiutandoli a superare le difficoltà contingenti ma anche ad integrarsi in un mondo – quello delle grandi città o delle zone industrializzate del Varesotto – che era molto diverso da quello, contadino e povero, che avevano lasciato.

Le altre storie dal Polesine:

Bruna, dal paese martire di Fiesso alla zona di Gallarate (2021)

Luigi Barion, dal Polesine a Varese dopo l’alluvione del ’51: “Oggi parlo il dialetto bosino” (2021)

La storia del burattinaio che viene dal Polesine (2012)

Nestore, il tipografo dal Polesine che stampava il giornale della Pro Patria (2021)

Quando Gallarate accolse i veneti profughi del Polesine (2021)

70 anni fa la città di Saronno si mobilitava per soccorrere gli alluvionati del Polesine (2021)

TAG ARTICOLO

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte

Ultimi commenti

Felice su "Togliete quelle pellicole: il viaggio in treno è anche il nostro bellissimo panorama"

Felice su Abbandona rifiuti nei boschi della Linea Cadorna: multa da 4.500 euro ad un 60enne

Alfaman su "Togliete quelle pellicole: il viaggio in treno è anche il nostro bellissimo panorama"

fp su "Togliete quelle pellicole: il viaggio in treno è anche il nostro bellissimo panorama"

lenny54 su “Adesso ti ammazzo", paziente sfonda il vetro con una pietra e devasta l'ambulatorio a Mesenzana

PaoloFilterfree su "Caro generale Vannacci le tue tesi sono strampalate e la Storia è una cosa seria"

Accedi o registrati per commentare questo articolo.

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.